★アーカイブのページの目次★

1 過去の生物地理学会ホームページ

2 過去の学会主催行事 (次の項目をクリックして下さい)

☆一般発表及びシンポジウムテーマ一覧

☆市民シンポジウムテーマ一覧

☆2025年大会プログラム

☆2024年大会プログラム

☆2023年大会プログラム

1 過去の生物地理学会のホームページ

国立国会図書館 関西館 によるインターネット資料収集保存事業(WARP)で、過去の生物地理学会のホームページを閲覧できることになりました(2023/3/2、2023/9/21に収集・保存されたもの。)

クリックして下さい⇒ https://warp.da.ndl.go.jp/waid/33031

※「保存したウェブサイトを見る」内の「保存日」(リンク)をクリックすると、当該日に収集したサイトをご覧いただけます。「保存日」(リンク)は収集の度に追加されます。なお、今後は原則として年1回収集・保存されるとのことです。

(参考)国立国会図書館関西館の説明 WARP活用術 : 古いページはWARPへリンク

クリックして下さい⇒ https://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/utilization/warplink.html

2 学会主催行事

【一般発表およびシンポジウム】

一般発表とシンポジウムのテーマなど (2021年以降を掲載しています)

【市民シンポジウム】

「次世代にどのような社会を贈るのか?」開催の経緯一覧

日本生物地理学会の創設者である渡瀬庄三郎博士、蜂須賀正氏侯爵の精神を尊び、未来の人類に生かすべく継続開催している日本生物地理学会主催市民シンポジウム「次世代にどのような社会を贈るのか?」(敬称略,肩書きは当時のもの)

| 年度 | 内容(講演者・テーマ) |

|---|---|

| 2025年(令和7年)4月12日 オンライン(Zoom)開催 |

論考:『人類が戦争をやめるための生物学』をめぐって』 総合司会 春日井治(日本生物地理学会評議員) 市民シンポジウム趣旨説明 森中定治(日本生物地理学会会長) 市民シンポジウムへのメッセージ 加藤登紀子 (歌手) 論考報告 森中定治 (日本生物地理学会 会長) 論評: 石戸 光 (千葉大学法政経学部 教授) 論評: 小林佳世子 (南山大学経済学部 准教授) 論評: 竹澤正哲 (北海道大学大学院文学研究院 教授) 論評: 太刀川英輔 ((公)日本インダストリアルデザイン協会 理事長) クロージングアドレス: 小林正弥 (千葉大学大学院社会科学研究院 教授) |

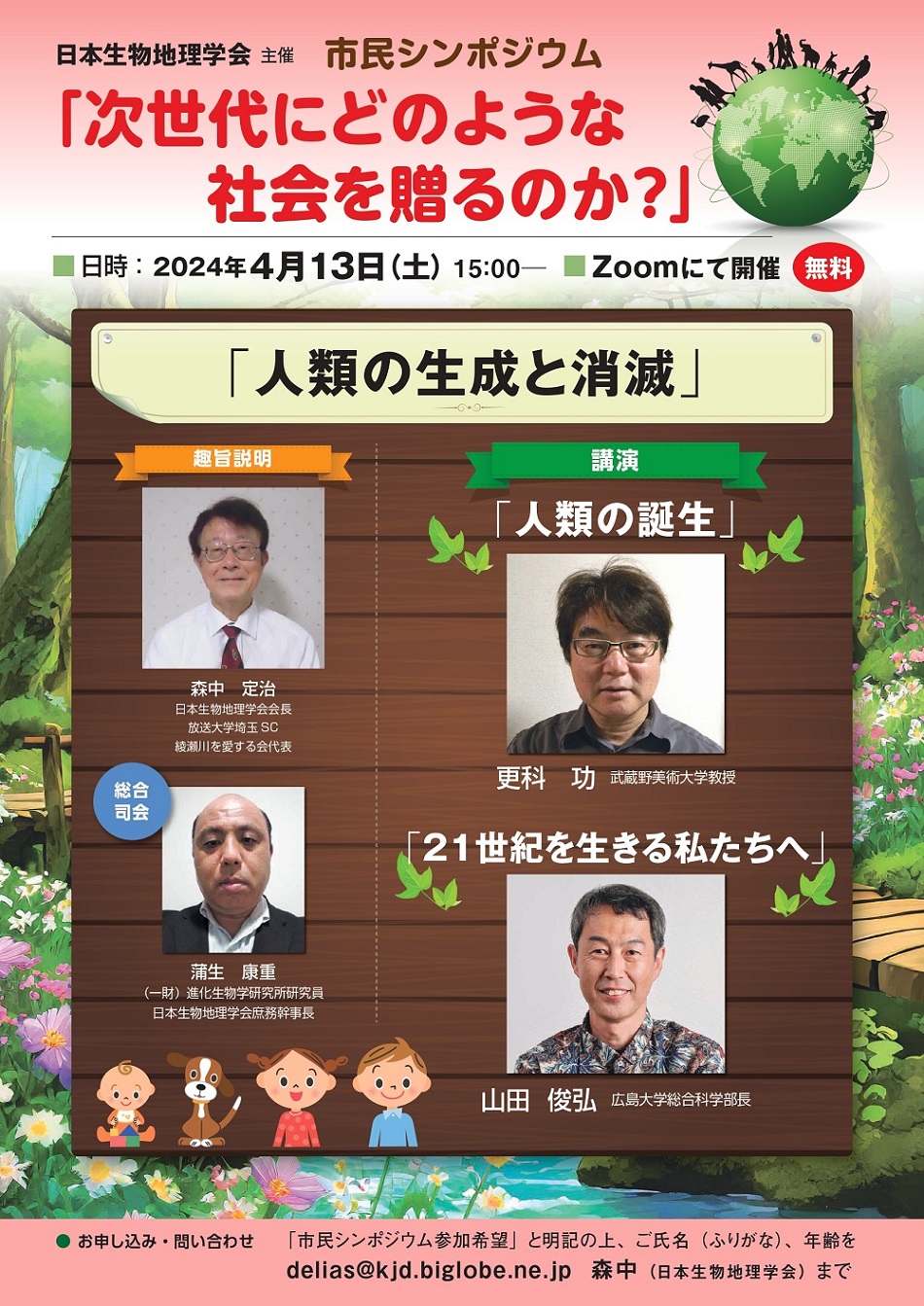

| 2024年(令和6年)4月13日 オンライン(Zoom)開催 |

テーマ『人類の生成と消滅』 総合司会:蒲生 重康((一財)進化生物学研究所 、日本生物地理学会庶務幹事長) 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長、放送大学埼玉SC) 講演 「人類の誕生」 更科 功(武蔵野美術大学教授) 講演 「21世紀を生きる私たちへ」 山田 俊弘(広島大学総合科学部長) 総合質疑 |

| 2023年(令和5年)4月8日 オンライン(Zoom)開催 |

総合司会:陰山 大輔(農業・食品産業技術総合研究機構、日本生物地理学会編集委員長) 講 演:森中 定治(日本生物地理学会会長) 『人類は戦争をやめることができるのか?』 論 評:山極 壽一 (総合地球環境学研究所所長) 千葉 聡 (東北大学 東北アジア研究センター教授) 松本 直子 (岡山大学 文明動態学研究所所長) 日本生物地理学会 石川 洋行 (八洲学園大学 非常勤講師) 論評・クロージングアドレス:石井 剛 (東京大学大学院総合文化研究科教授) |

| 2022年(令和4年)4月2日 オンライン(Zoom)開催 |

総合司会 蒲生 康重(進化生物学研究所、日本生物地理学会庶務幹事長) 基調講演 「利他性―自然科学と社会科学の架け橋として」 小林 佳世子(南山大学経済学部准教授) 森中 定治(日本生物地理学会会長,綾瀬川を愛する会代表、放送大学埼玉SG) (論評者) 大門 高子(作家(児童文学)、作詞家、演出家) 大槻 久(総合研究大学院大学先導科学研究科准教授) 奥田 太郎(南山大学社会倫理研究所教授) 川上 祐美(上智大学、立教大学講師) 川西 諭(上智大学経済学部教授) 土畑 重人(東京大学大学院総合文化研究科准教授) (クロージング・アドレス) 悠木 そのま(著者、講師、キャリアコンサルタント、NPO法人キャリアデザインフォーラム代表理事) |

| 2021年(令和3年)4月10日 オンライン(Zoom)開催 |

総合司会 蒲生 康重(進化生物学研究所、日本生物地理学会庶務幹事長) インタビュー 語り手 雨宮 処凛(作家、活動家) 聞き手 幾島 淑美(全国浄化槽フォーラム理事、綾瀬川を愛する会初代代表) 基調講演 「種問題(生物学)から見える人類の道」利他が人類を救うー相模原障害者殺傷事件を発端に、鬼滅の刃を切り口に」 森中 定治(日本生物地理学会会長,綾瀬川を愛する会代表、放送大学埼玉SG) (論評者) 藤井 聡(京都大学教授) 小田 亮(名古屋工業大学教授) 斎藤 環(筑波大学教授、精神科医) 篠田 博之(月刊『創』編集長) 松尾 匡(立命館大学教授) 宮台 真司(東京都立大学教授) 森 達也(映画監督、作家、明治大学特任教授) 雨宮 処凛 幾島 淑美 (クロージング・アドレス) 岡ノ谷 一夫(東京大学教授) |

| 2020年(令和2年) | 新型コロナのため大会中止 |

| 2019年(平成31年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長,綾瀬川を愛する会代表) 基調講演 「リベラル化する世界の分断」 橘 玲(作家) (論評者) 吉川 浩満(作家) 神戸 和佳子 (哲学者、公民科教員、子どものための哲学実践者) 春日井 治(日本生物地理学会会員、船橋市) (クロージング・アドレス) 三中 信宏(日本生物地理学会副会長、農研機構 統計モデル解析) |

| 2018年(平成30年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長,綾瀬川を愛する会代表) 基調講演 「森中報告『種問題とパラダイムシフト』をめぐって」 森中 定治 (論評者) 原田 桃子(第19代高校生平和大使、立教大学学生) 大西 広 (慶應義塾大学教授) 松井 暁(専修大学教授) 春日井 治(日本生物地理学会会員、船橋市) (クロージング・アドレス) 養老 孟司(養老昆虫館館長、東京大学名誉教授) |

| 2017年(平成29年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長,綾瀬川を愛する会代表) 講演 「次世代に何を贈るのか」 長谷川 眞理子(総合研究大学院大学学長/自然人類学者) 対談「益川敏英著『科学者は戦争て゛何をしたか』をめく゛って」 益川 敏英(名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長/ノーヘ゛ル賞受賞者) 長谷川 眞理子 (クロージング・アドレス) 渋谷 治美(放送大学・特任教授/総合人間学) |

| 2016年(平成28年) | 「隣人とどう付き合うか 生命との関わりにおいて」 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) (講演者) 伊勢崎 賢治(東京外国語大学総合国際学研究院教授) 大西 広(慶応義塾大学経済学部教授) (論評者) 伊勢 弘志(明治大学文学部助教) 内 弘志(敬天愛人フォーラム21 代表世話役) 田中 美津(鍼灸師,文筆家) (クロージング・アドレス) 香山 リカ(精神科医,立教大学教授) |

| 2015年(平成27年) | 「対論! 右派の異端者,左派の異端者」 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) (講演者) 鈴木 邦男(一水会最高顧問) 森中 定治(綾瀬川を愛する会副代表,日本生物地理学会会長) (論評者) 伊東 乾(作曲・指揮者) 岩田 温(拓殖大学日本文化研究所) 野尻 英一(自治医科大学准教授(哲学)) 満田 夏花(環境団体理事) 村岡 到 (NPO法人日本針路研究所理事長) (ゲスト) 宇都宮 健児(弁護士,反貧困ネットワーク会長) 紺野 大介(創業支援推進機構(ETT)理事長,中国清華大学・北京大学招聘教授) 田原 総一朗(ジャーナリスト) |

| 2014年(平成26年) | 「対論! 人類は原発をどうするのか?」 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) (講演者) 小出 裕章(京都大学原子炉実験所) 森中 定治(綾瀬川を愛する会,日本生物地理学会会長) (論評者) 飯野 謙次(特定非営利活動法人 失敗学会副会長) 後藤 政志(原子力市民委員会委員,NPO APAST 理事長) (ゲスト) 秋本 真利(自由民主党衆議院議員) 小山 芳郎(ジャーナリスト,元NHKプロデューサー) 加藤 登紀子(歌手) 木下 幹康(東京大学,TTS) 鈴木 達治郎(原子力委員会委員長代理) 須永 昌博((社)スウェーデン社会研究所所長) 山脇 直司(東京大学名誉教授,星槎大学学部長) 吉岡 律夫(NPO「トリウム熔融塩国際フォーラム」理事長) |

| 2013年(平成25年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 上村 雄彦(横浜市立大学学術院国際総合科学群教授) 「持続可能な地球社会のつくり方 ―グローバル・タックスの可能性を中心に―」 池田 香代子(作家・翻訳家) 「ふるさとのかけがえのなさを未来へ繋ぐ」 |

| 2012年(平成24年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 中島 早苗((特活)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン代表理事) 「子ども参画による国際協力活動~子どもは世界を変えられるか~」 中村 桂子(JT生命誌研究館館長) 「『人間は生きものである』を考える」 |

| 2011年(平成23年) | 原発震災による計画停電のため中止 |

| 2010年(平成22年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 野中 健一(立教大学教授) 「虫を‘食べる’目に学ぶ」 山田 胤雄(NPO法人エコネットくまがや副代表) 「子ども達に豊かな自然を残してあげよう」 |

| 2009年(平成21年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 香山 リカ(立教大学教授) 「若者に自己肯定感を与えるために」 神野 直彦(総務省地方財政審議会会長、東京大学名誉教授) 「分かち合いの経済学」 |

| 2008年(平成20年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 猪口 邦子(参議院議員) 「戦争と平和と子どもたち」 加藤 尚武(京都大学名誉教授) 「未来を脅かすもの ―温暖化と資源―」 |

| 2007年(平成19年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 上田 恵介(立教大学教授) 「いじめ、差別、戦争はなぜなくならないのか? ―人間について動物行動学が語るもの―」 西岡 秀三((独)国立環境研究所前理事) 「持続可能な社会へのフロンティア:低炭素社会」 |

| 2006年(平成18年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 山田 昌弘(中央大学教授) 「希望格差社会のゆくえ」 矢原 徹一(九州大学大学院教授) 「未来社会への第3の道」 |

| 2005年(平成17年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 西廣 淳(東京大学大学院助教) 「次世代に「自然のめぐみ」を贈るには:自然再生事業の可能性と課題」 宮田 親平(日本医学ジャーナリスト協会名誉会長) 「飢餓から飽食へ, 南北両世界をくぐり抜けて」 |

| 2004年(平成16年) | 趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長) 長谷川 眞理子(早稲田大学教授) 「人間は環境を変え, 環境は人間を変える」 松田 裕之(横浜国立大学教授) 「風土, 健康, 平和とそれらを繋ぐ創意工夫」 |

(以下は参考です。)

日本生物地理学会第79回大会プログラム

2025年4月12日(土)~ 4月13日(日)(いずれもZoomにて実施します。①、②および③は無料でどなたも参加可能です。④は日本生物地理学会の会員の参加となります。)

【日時】2024年4月12日(土)10:00~12:00

学会評議員会(評議員のみ)

10:00-10:10 挨拶 森中定治(日本生物地理学会 会長)

10:10-12:00 審議

13:00-13:10

第79回年次大会 開会挨拶 森中定治(日本生物地理学会 会長)

13:10-14:20 日本生物地理学会学会賞 受賞講演

13:10-13:20 受賞の祝辞と履歴披露 森中定治(日本生物地理学会 会長)

13:20-13:50 講演(講演25分 質疑5分)

戸篠 祥((公)黒潮生物研究所 主任研究員)

受賞講演(立方クラゲ類の分類および生態学的研究)・・・・・・・・・講演要旨

13:50-14:20

冨山清升(鹿児島大学、総合科学域総合教育学系 教授)

受賞講演(陸産貝類を用いた生物地理学の研究事例紹介)・・・・・・・・・講演要旨

14:20-14:30 休憩

【日時】2024年4月12日(土)14:30~17:20

① 市民シンポジウム

下に市民シンポジウムのポスターがあり、クリックするとPDF版が開きます。・・・・・・・・・登壇者の略歴論考:『人類が戦争をやめるための生物学』をめぐって

総合司会 春日井治(日本生物地理学会評議員)

14:30-14:40 市民シンポジウム趣旨説明 森中定治(日本生物地理学会 会長)・・・・・・・・・趣旨説明要旨

14:40-14:50 市民シンポジウムへのメッセージ 加藤登紀子(歌手)

14:50-15:20 論考報告 森中定治(日本生物地理学会 会長)・・・・・・・・・論考論文

15:20-15:30 休憩

15:30-15:50 論評 石戸 光(千葉大学法政経学部 教授)

15:50-16:10 論評 小林佳世子(南山大学経済学部 准教授)

16:10-16:30 論評 竹澤正哲(北海道大学大学院文学研究院 教授)

16:30-16:50 論評 太刀川英輔((公)日本インダストリアルデザイン協会 理事長)

16:50-17:20 クロージングアドレス 小林正弥(千葉大学大学院社会科学研究院 教授)

【日時】2025年4月13日(日)13:20~15:00

② 一般発表(発表15分 質疑5分)

座長 横川浩治 日本生物地理学会(広報委員長)13:00-13:20

13:20-13:40 日本産オワンクラゲ科Aequoreidaeの分類学的研究 戸篠 祥(黒潮生物研究所)、山本 岳(新江ノ島水族館)、濱津芳弥(なぎさ水族館)、山下佳苗(大阪・海遊館)、鈴木泰也(海の中道海洋生態科学館)、峯水 亮(峯水写真事務所)・・・・・・・・・講演要旨

13:40-14:00 市民の知らない生物を市民科学で収集する ~コムカデ採集キットの制作と実践~ 沓掛 丈(東京都立大学 理学研究科 生命科学専攻)・・・・・・・・・講演要旨

14:00-14:20 トゲクモヒトデ科(棘皮動物門クモヒトデ綱)の生物地理学的考察 鄧 宗靖(東京大学大学院理学系研究科、国立科学博物館)、藤田敏彦(国立科学博物館、東京大学大学院理学系研究科)・・・・・・・・・講演要旨

14:20-14:30 休憩

③ シンポジウム(発表25分 質疑5分)

司会 三中信宏(人間環境大学総合環境学部 教授・学科長)水圏における地域の生物多様性研究を通した環境教育

14:30-14:50 趣旨説明

三中信宏(人間環境大学総合環境学部 教授・学科長)

14:50-15:20 行政との魚図鑑制作プロジェクトの実施と環境教育への発展

村瀬敦宣(宮崎大学農学部 准教授)・・・・・・・・・講演要旨

15:50-16:20 魚類を用いた干潟を学ぶ環境教育の試み

阪本竜也(宮崎大学大学院農学工学総合研究科)・・・・・・・・・講演要旨

16:20-16:30 休憩

【日時】2025年4月13日(日)16:30~17:30

④ 日本生物地理学会総会

座長 横川浩治 (日本生物地理学会 広報委員長)日本生物地理学会第78回大会プログラム

(いずれもZoomにて実施します。①、②及び④は、無料でどなたも参加可能です。③は日本生物地理学会の会員の参加となります。)【日時】2024年4月13日(土)11:00~12:00

学会評議員会(評議員のみ)

【日時】2024年4月13日(土)13:00~15:00

① 一般発表

座長:戸篠 祥(黒潮生物研究所)13:00-13:30 「最近経験された野ネズミ類の分布・生息に関わる事例」・・・・・・・・・浅川要旨PDF

浅川 満彦(酪農学園大学獣医学類医動物学/同・元野生動物医学センター)

13:30-14:00 「コダイヤママユガの蛹化石について」・・・・・・・・・・・ 町島要旨PDF

町島 佳幸(武蔵野大学 サステナビリティ研究所;客員研究員)

座長:本村 浩之(鹿児島大学総合研究博物館、日本生物地理学会Biogeography編集委員長)

14:00-14:30 「日本沿岸で採集された底生性クシクラゲ」・・・・・・・・・・・ 戸篠要旨PDF

戸篠 祥(黒潮生物研究所)

14:30-15:00 「魚貝類における成長に伴う形態変化と分類における意義」・・・・・・・・・・・ 横川要旨PDF

横川 浩治(香川県多度津町)

【日時】2024年4月13日(土)15:00~17:00

② 市民シンポジウム「次世代にどのような社会を贈るのか?」

『人類の生成と消滅』

このページ下に市民シンポジウムのポスターがあります。演者の略歴です・・・・・・・・・・・ 演者略歴PDF 総合司会:蒲生 重康((一財)進化生物学研究所 、日本生物地理学会庶務幹事長)

趣旨説明:森中 定治(日本生物地理学会会長、放送大学埼玉SC)・・・・・・・・・・・ 森中要旨PDF

講演 「人類の誕生」 更科 功(武蔵野美術大学教授)・・・・・・・・・・・ 更科要旨PDF

講演 「21世紀を生きる私たちへ」 山田 俊弘(広島大学総合科学部長)・・・・・・・・・・・ 山田要旨PDF

総合質疑

【日時】2024年4月13日(土)17:30~18:00

③ 総会 (日本生物地理学会関係者のみ)

司会:蒲生 重康((一財)進化生物学研究所 、日本生物地理学会庶務幹事長)

(今年は会則と細則の改定があります。ご参加の方は事前にご一読くださるようお願いします。⇒会則の改定案・細則の改定案)

【日時】2024年4月14日(日)15:00~17:00

④ シンポジウム『進化思考の光と影』

司会・オーガナイザー:三中 信宏(人間環境大学教授・学科長、東京農業大学客員教授、日本生物地理学会副会長)

【演者・演題】

「趣旨説明-進化思考の沼落ちから這い上がる」 三中 信宏(人間環境大学)

「増補改訂版を読む」 伊藤 潤(東京電機大学)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 伊藤要旨PDF

「賢いデザイナー、本質主義、ビンゴカード」 松井 実(東京都立産業技術大学院大学)・・・・・・ 松井要旨PDF

「特級呪霊に育つ前に:ダーウィンの呪いと解呪の試み」林 亮太(武蔵野美術大学非常勤講師)・・・・・・・ 林要旨PDF

総合討論

日本生物地理学会第77回大会は、2023 年4月8日、4月9日に開催されました(日本生物地理学会会報の年次大会の案内の記述が誤りであることが判明したため、2023年の大会は第77回となります。2024.3.27修正)。

既に実施済みですが、プログラムを以下に紹介します。要旨はクリックで入手できます。