| 《2023年12月8日》 11月17日から12月5日まで正会員を対象にアンケートを行いました。設問と回答の結果は次に掲載 ⇒ 2023調査2 |

| 《2023年7月10日》 6月11日から6月30日まで正会員を対象にアンケートを行いました。設問と回答の結果は次に掲載 ⇒ 2023調査1 |

会員の意向調査(2023年11月17日~12月5日)

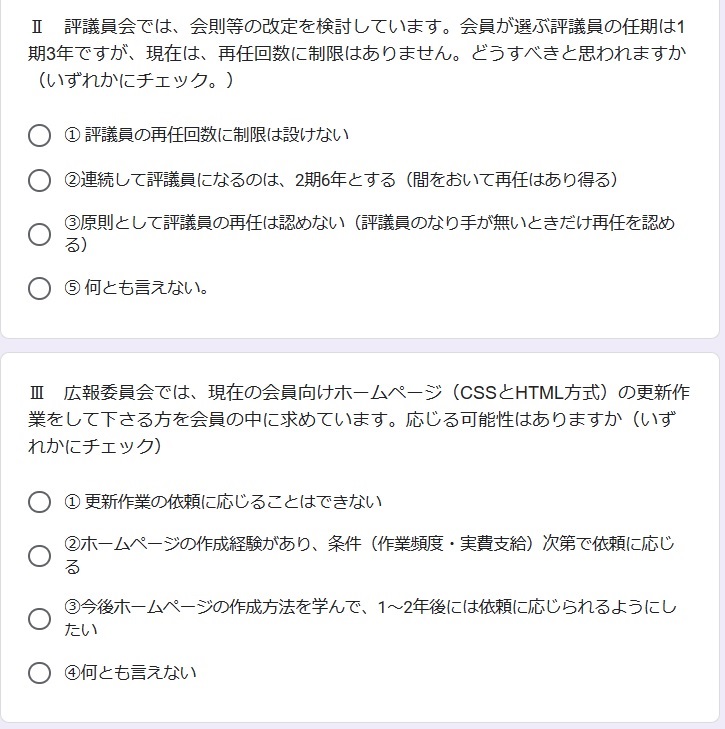

1. 2023年8月の臨時評議員会において、学会の大会の開催時期、評議員の任期などついて議論がされ、会員の意向を確認することとなり、アンケートを11月17日~12月5日の19日間に実施しました。質問事項は7つです。作成・回収はグーグルフォームを使用しました。 (写真はクリックで拡大します)

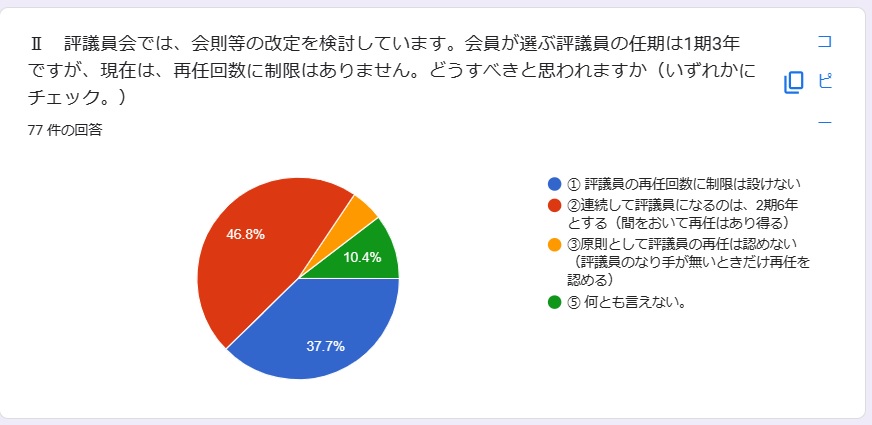

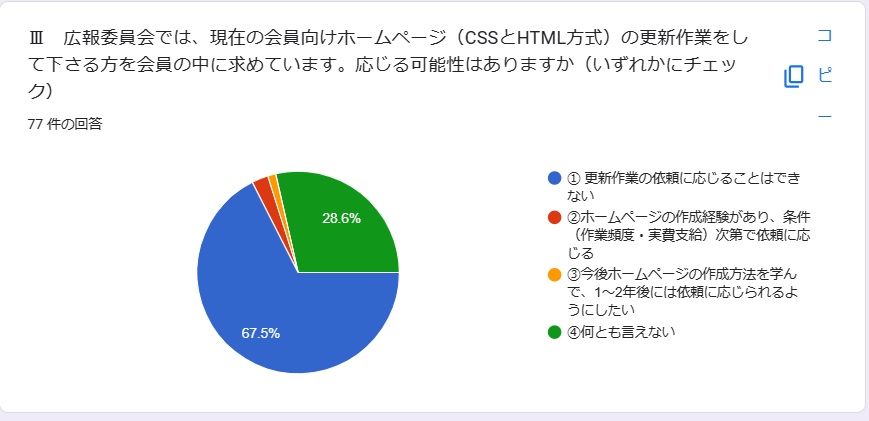

2. 会員で回答された方は77名でした。アンケート項目を送信した会員224名の34.3%で、6月のアンケートの回答者数138名に対しては55.8%でした。 質問項目Ⅰは回答者の氏名です。名前は公表しないこととしていますので、質問項目のⅡ~Ⅶの集計結果をお知らせします。

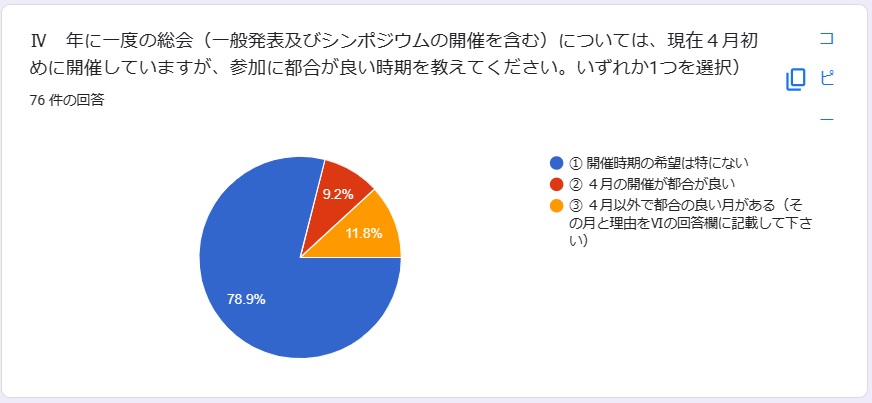

4月以外が都合が良いという方(③を選択した方)9名(11.8%)のご意見は次のとおりです。

○開催時期について、可能な限り、春の大潮に重ならないように設定していただくのがよいと思う。その時期、個人としてのフィールドワーク以外にも、海岸生物の観察会などの催し物に参加しなければならない会員もおられるのではないか。本年の大会が開催された4月8-9日も大潮にあたっていた。なお、現状で、海産生物をあつかう会員がごく少数というであれば、この意見は撤回する。

○秋季の開催

○開催時期は秋期(9・10月)もしくは年度末(2・3月)がいいです。年度初め(4月)は教務や学務で多忙なため、出席はほぼ困難です。

○IV:4月は年度初めなので出席しづらいです。4月以降ならばもう少し参加できるかと思います。

○大学業務の繁忙期(授業期間)はなるべく外してほしい。2月中旬から3月末の間での開催であれば参加しやすいです。

○総会の開催時期については、その年の研究データが出始める時期であると嬉しく思いますし、学生さんも参加・発表し易いと思います。後半の9~3月でしょうか。

○IVの回答:秋季・冬季の開催を希望,調査がオフシーズンなため

○4月は入学式等学務で多忙のため、夏期休業の8,9月を希望します。

○(記載なし)

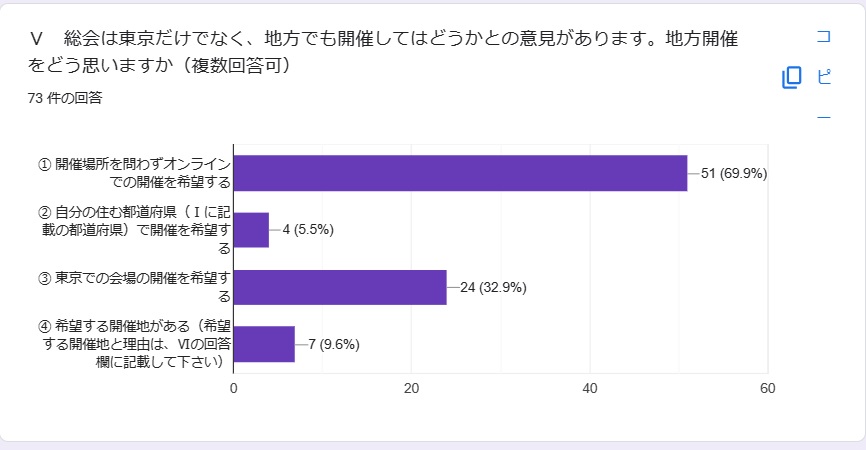

東京以外の開催の意見をされている方(②を選択した4名と④を選択された7名)のご意見は次のとおりです。

○自分の住む場所(滋賀県)

○自分の住む場所(大阪府)

○自分の住む場所(広島県)

○自分の住む場所(広島県)

○会員の中から自分のところで開催を希望する方を募る。2~3年先まで決めておく。

○開催地はおもに東京としながら、毎年、次年度の他所での開催地候補も募ってはどうかと思います。

○特に希望ありませんが、東京に限定する必要はないと思います

○V:総会がさまざまな場所で行うのであれば出席者も増えるかと思います。

○開催地については、希望する開催地があるというよりは、持ち回りで東京や様々な地方で開催する形式を望みます。1箇所に負担を集めるのではなく、負担を分散できると思います。

○本会に体力があるなら、大阪、京都、福岡、札幌などの主要都市に加え、直接生物地理学的の情報が得られる、または自然保護に関心のある方との交流が可能な那覇のような地方都市での開催もあってもよいだろう。

○開催形態についてはオンラインでの開催を試行し、学会運営が安定してきたら対面や各地域開催を模索するというのが現実的かと思います。

Ⅵ シンポジウムで取り上げて欲しいテーマ

Ⅵの質問で回答があった29件のうち、シンポジウムで取り上げて欲しいテーマについての意見は次の17件でした(他は、Ⅳ及びⅤの回答(前記に掲載)と「特になし」などです)。

○最初の生命から生物多様性に至る道

○生物地理に関する内容で幅広い生物での事例を通して深めてほしい

○外来生物の分布拡大、地球温暖化による生物分布の変化など

○気候変動にともなう生物地理への影響

○以前にもありましたが、「種」について。

○生物地理学に関するテーマ

○シンポジウムのテーマは「生物地理学の新展開: 古地理、古環境から現生生物の分布を考える」などはどうでしょうか。

○A.R.ウォレス、擬態

○日本の各地域別の生物地理学的な特徴を取り上げ議論するたシンポなど

○シンポジウムで取り上げてほしいテーマについては、生物地理学に関する話題です。

○生物地理と分類群について

○日本の生物地理学の進歩

○「生物地理学の世界的な動向」について等

○生物地理学の範疇で、できれば今日的課題に合わせて欲しい。ただし、従来のようなおよそ生物地理学から外れたテーマについては確実に排除願いたい。

○生物地理学や生物地理に関連するテーマのシンポジウムの開催が必要だと思います。市民シンポジウムは生物地理にとらわれない幅広いテーマを扱える点でユニークですが、あくまでサテライト的な位置づけが受け入れられやすいと感じています。

○最近の生物地理学の国際的動向

○温暖化による生物の分布に関する影響

Ⅶ その他日本生物地理学会にかかわる意見・要望

Ⅶの質問で回答があった26件のうち、「特になし」などを除く22件を掲載します。

○会報とbiogeographyを全てJstage 公開にしていただきたいです。

○会費は値上げしないで欲しい。

○掲載論文のタイトル、アブストをHPにあげて、pdf版を販売することを望みます。

○発行後、1年以上経過した会誌(和文誌のみ)については全論文をJ-stageで一般公開してはどうか

○学会誌への掲載料金が高額である。 シンポジウム、オリジナリティーが感じられる。スピーカー間で事前の調整があると聴衆に伝わり易いかと思う。お忙しい中でのボランタリー感謝いたします。

○無料で書けるページ数が少なすぎて退職者には投稿不能である。ページ数制限は撤廃してほしい。雑誌の冊子体発行はあきらてめてはどうか。

○シンポジウムのテーマとしては、生物地理学にストレートに関連するものを一つは据えてはどうかと思います。

○学会誌掲載論文に記載形式の違いや脱字などがあるので、校正を強化する必要あり

○安い会費で助かっています。

○オンラインでの早期公開制度の導入を希望します。現在では和文、英文いずれも年1回のみであり、投稿に融通がききません。随時投稿でき、かつ受理のタイミングで公開されるような形式であれば、ユーザーとしてはこの上なく使い安く思います。以前貴学会誌に投稿した論文は、受理のタイミングが悪く、公開まで1年近く待たされました。なるべくこのようなことがないようにしていただけるとありがたく思います。

○Jstageなどでのオンラインアーカイブの公開(特に生物地理学会報)

○海洋生物に関する論文が特に多いように感じています。陸域生物の論文がもっと多くなることを希望しています。

○論文の無料掲載ページ数が2ページまでなのはあまりに少ないので,増やしていただくことをご検討いただけますと幸いです.そのほうが会員数も増え,様々な論文が集まり,学会自体も活発化するのではないでしょうか.

○会報(和文誌)カラー図版の鮮明度をもう少し改善できないでしょうか? 紙質も改善の余地があるかもしれません。

○頁超過時の経費が高くつく

○生物地理学会の運営の方法については、本会が小所帯であるため個人のリーダーシップに頼らざるを得ない側面があることを理解する必要がある。反面、方針を見誤ると学会の私物化にも通じるリスクがあるので、実に悩ましい。

○一言で言えば身の丈に合った(学会の規模を考慮した)学会運営が必要だと思います。規則は規則として重要ですが、歴史・伝統がある学会がここまで維持されてきたことに敬意を表するとともに、今後も継続していくためには、会員はもとより評議員や幹部が寛容さを持つことが求められていると思います。

○現時点では、会費をオンライン決済できるようにするのは難しいと思うが、将来的には可能にしてほしい。

○日本の生物地理学に関するテキストというか教科書的な書籍を発行するなど、いろいろな層に関心を持ってもらう活動も必要かと思います。

○J-stage等に論文のPDFを掲載すること希望します。PDFの掲示は広報としても良いかと思いますが、如何でしょうか。

○以前のアンケートでも要望が多かったようですが、やはり学会ホームページ上に、和文誌(日本生物地理学会会報)のタイトル一覧を掲載すべきかと思います。この点、旧ホームページの情報量は素晴らしく、2017年度までに出版された学会のすべての出版物およびそこに含まれる論文タイトルとともに、「著者別索引」と「掲載分類群」別の索引まで完備されています。更新が止まっている2017年度以降の掲載論文のタイトルについて、たとえ索引まではなくとも、新ホームページ上で一覧できるようにすれば、学会誌の利用価値(特に会員外の本学会誌の引用)が飛躍的に高まると考えます。願わくば、今後和文誌も英文誌同様にJ-Stage上でPDFが公開されるのがもちろん望ましいと考えてはいますが、その公開範囲や、そもそもの公開の是非については様々な意見があるかと思います。英文誌と和文誌両方を発行する他の学会の例をみても、和文誌は公開していない例(たとえば日本貝類学会など)や、PDFの公開を数年遅らせる例(たとえば日本魚類学会など)があり、そのことが学会への入会の動機や会員数の維持に繋がっている可能性はありますので、今後の議論が必要かと思っています。 英文誌(Biogeography)に関しては、最近、2015年以降(最新巻を除いて?)すべての論文がJ-Stage上でダウンロードできるようになり、大変素晴らしいと感じています(断片的にアップロードされている2015年以前の巻の論文に関しては、スキャンの解像度が低く、内容を解読できない論文が含まれているのが少々残念ではあります)。 また、上記のように旧ホームページに含まれる情報は豊富かつ大変重要であると感じておりますが、なぜか突然更新されなくなり(少なくとも一般会員には更新停止の理由が知らされていないように思われます)、新ホームページが立ち上げられました。現在は新ホームページのみが更新されている状況だと思いますが、いつまでも新・旧ホームページを両方参照しなくてはならないのは、会員としても、またおそらく外部の目から見ても、あまり望ましくない状態であると考えます。今後は、旧ホームページの情報を少しずつでも新ホームページに移すことで、学会の運営するホームページはひとつに統合するのが望ましいと考えます。

○会誌のOA化

会員の意向調査(2023年6月11日~6月30日)

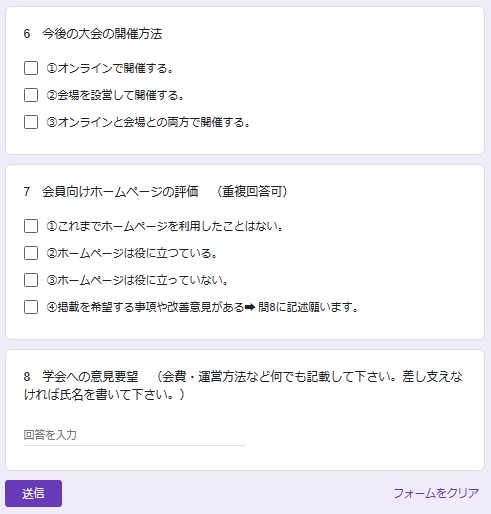

1. 2023年4月の評議員会において学会の運営に会員の意向を反映させるため、アンケートを実施することが決まりました。6月11日から6月30日までの20日間で実施しました。質問事項は8つです。作成・回収はグーグルフォームを使用しました。 (写真はクリックで拡大します)

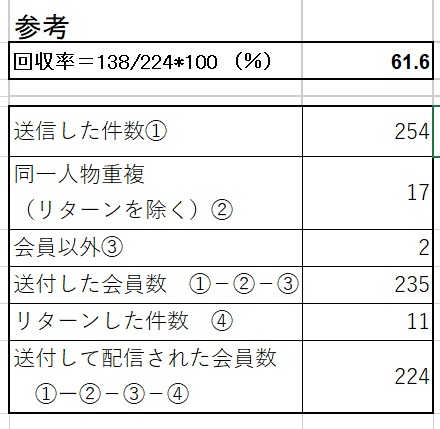

2. 回収率は,61.6%でした。現在使われていないメールアドレスなどのため、実際に送信できた会員は224名でした。うち、回答された会員は138名でした。

3. 回答の集計結果

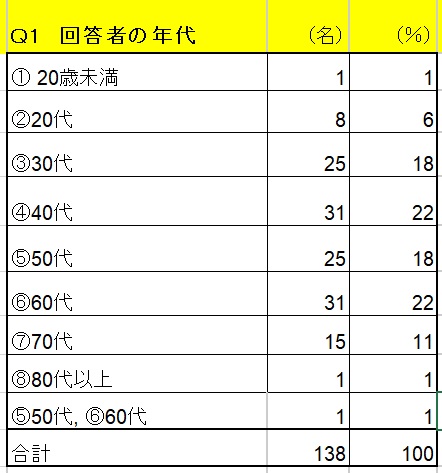

3-1. 回答者の年代 「⑤50代、⑥60代」の欄は、1名の方が複数の回答をされたためです。

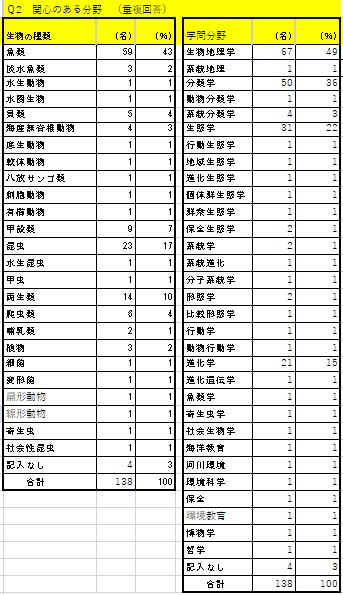

3-2. 関心のある生物・学問分野

関心のある生物は、魚類、昆虫、両生類などが多い。学問分野としては、生物地理学、分類学、生態学、進化学などがあげられています。記載項目や分類の大小はまちまちで、記入なしから数項目上げられています。

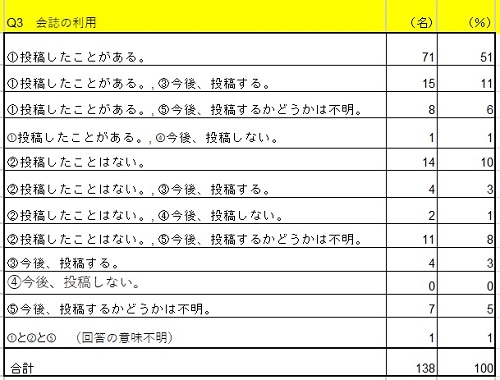

3-3. 学会誌への投稿経験と今後の意向

回答した者の7割はこれまでに投稿されたことがあります。今後投稿する予定の者は全体の15%程度、投稿するかどうか不明の者が20%程度でした。

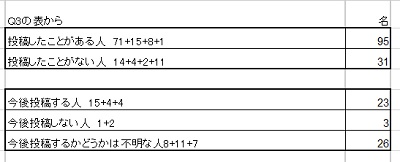

3-4. 大会への参加実績

日本生物地理学会の大会では、これまで市民シンポジウム、一般発表、シンポジウム、学会総会を行ってきました。大会参加者は回答者の4割弱にとどまっています。決議機関である総会への参加は17%でした。

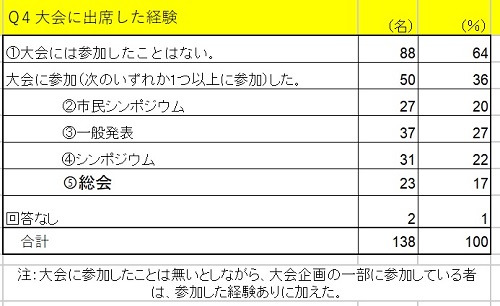

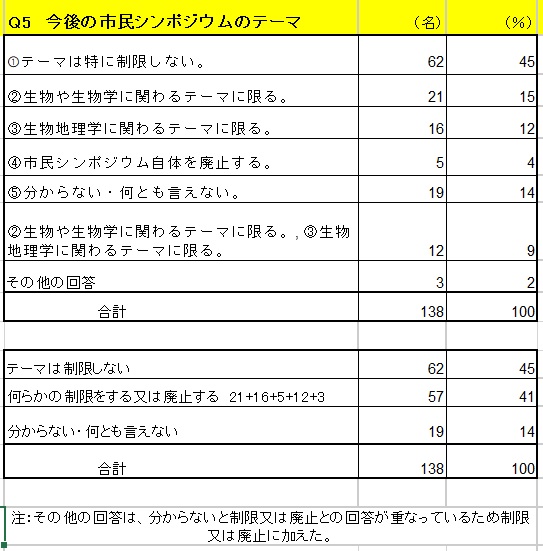

3-5. 市民シンポジウムのあり方

市民シンポジウムのテーマについては、「特に制限しない」が45%、「生物学に限るなど何等かの制限をする」が38%、「市民シンポジウムを廃止する」が4%、「分からない・何とも言えない」が14%でした。

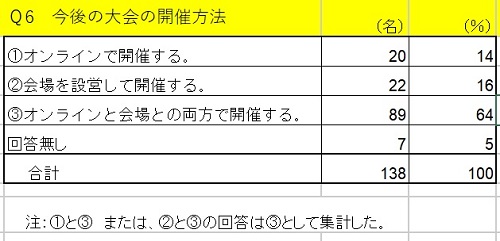

3-6. 大会の開催方法について

大会の開催方法については、会場とオンラインの両方での実施を求める意見が6割を超え、オンラインでのみ開催14%と会場設営でのみ開催16%を加えると、約8割を占めます。

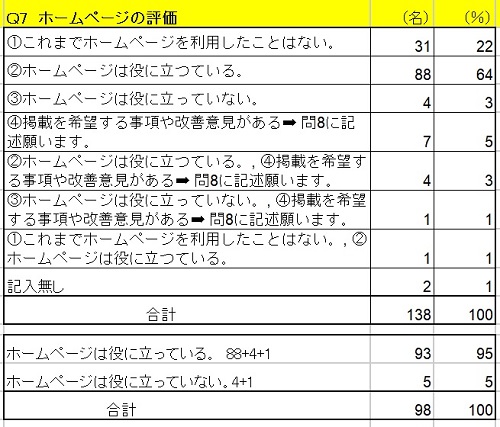

3-7. 会員向けホームページの評価

ホームページを利用したことがない者は約2割でした。利用している者では、9割を超える者が「役に立っている」としています。

ホームページの問いに関して④の意見要望を提出した者は12名でした。順不同でそのままを掲載します(個人名は除いています)。

ア HPで得られる情報が少ないと思います

イ 広報が中心となって会員向けのメーリングリストを運営すればよい。市民シンポジウムは学際的であり有用だと思う。専門分野のシンポジウムがあるのだから幅広いテーマでやってよい。

ウ 論文のタイトル一覧を掲載する

エ ホームページに掲載する内容を、さらに充実していただきたいと希望します。会則、組織、役員、委員会と委員、投稿規定といった基本的な情報だけでなく、生物地理学の最新の研究の内容や話題、関連する学会等主催のシンポや講演会などに関する情報発信を頻繁にしていただければ幸甚です。

オ 過去の論文のPDF公開を希望する

カ 旧HPにあった出版物のタイトル目次がほしい(新体制以後でもよい)。印刷頁の超過費用が高い(これで投稿を控えている)。

キ 学会誌のPDFでの利用(アーカイブ化)

ク 非常に投稿しやすく、さらに質のいい学会誌の発行をしていただき、誠にありがとうございます。しかしながら現状、和文誌は学会員しかタイトルなどが分かりません。ですので、タイトルとアブストだけでもHPに掲載して欲しいです。欲を言えばj-stageでの公開も最終的にはしていただきたいです。よろしくお願いします。

ケ 会報をWeb上でダウンロードできるようにすると,読者が目にする機会も増え,学会自体も活性化されるように感じる.

コ 雑誌の利用を目的とした会員ですが、J-stageにない過去の和文誌・英文誌のオンライン化の予定はないでしょうか?

サ バックナンバーの閲覧ができると嬉しいです。

シ 現在の学会の運営はごく一部の熱意ある幹部によって支えられています。民主的で風通しの良い運営体制に変えるため、組織の若返りを図る必要があると思います。

3-8. 会員の意見要望

当学会に対する意見要望は、ホームページの評価に関する12件のほか、学会の運営全体、学会誌の編集と公開、市民シンポジウム、会費負担についての意見要望がありました。「要望は特にない」などの意見は除き、31名から提出された32件について紹介します。Q7の12件と重なる意見もありますが、敢えて一緒にはしていません。

3-8-1学会の運営全体について(10件)

① アマチュアなので,情報は役立っています.

② 生物地理に関する研究を発表できる場として有り難く思っています。

③ 運営を担う皆様のご苦労に敬意を表します。

④ 会員が会誌投稿・大会参加以外(大会・シンポ企画など)に実質的に参加できるようであるといいかと思います。

⑤ 会費の額に比べて会員サービスが大変充実していると思います。

⑥ 大会の開催時期が年度がわりにころなので参加しにくかったです。

⑦ なかなか、総会等仕事柄参加できませんが、学会の情報はとても勉強になります。

⑧ 大会を地方でも開催してはどうか。

⑨ 大会のプログラム・開催方法・場所は大会事務局の裁量と考えます。

⑩ いつも運営ありがとうございます。会員への連絡などについては、可能な人はメール送信などに切り替えてできるだけ事務局の負担や支出などを減らす方向なども考えていただければよいかと思います。

3-8-2学会誌の編集と公開について(12件)

① 費用等の問題があるかもしれませんが、過去の会誌(英文誌和文誌とも)のすべてがJ-STAGEで公開されることを希望します。

② 論文等のJ stageへの掲載をお願いしたいです。私の知る限り、生物地理学会に属する若手・中堅の多くの投稿者が論文のWEBでの公表を希望しています(掲載料が高いにも関わらず、J stageでの公表がないため、啓発効果が低い傾向にあり、実際に私の分野では、投稿先が他誌へと流れる傾向にある印象です)。

③ 掲載範囲が幅広く、投稿しやすいため、今後もこの方向性を継続されることが望ましい

④ 和文誌である日本生物地理学会会報をBiogeography同様にオープンアクセスで公開していただけると本誌への注目度や投稿数が高まるかと思いますので、ご検討のほどいただければ幸甚に存じます。

⑤ 学会誌に掲載された論文のオープンアクセス化を引き続き進めて頂きたく思います。論文の引用件数や投稿数を伸ばすためには、非学会員の方でも論文を読めるようにするべきです。

⑥ 学会誌については、オンライン版の利用ができるようになるとありがたい。

⑦ 会報に掲載された自分の論文の取り扱いについて明記してほしい(個人のHpなどにPDF掲載してよいかとか)

⑧ Biogeographyについてインパクトファクターを小さくても提示すると国際誌として認められると思います。

⑨ ホームページ上での過去のタイトル一覧の公開、および過去の和文誌のオープンアクセス化を希望します。

⑩ 現在、投稿・査読が進行している論文数をHPで挙げてもらえると良いと思う

⑪ 投稿のハードルが高くないため,急ぎの論文では助かっています.

⑫ 英文誌がJ-STAGEでオープンアクセスになったので,和文誌も同様になるとよいです.

3-8-3市民シンポジウムについて(8件)

① 市民シンポの是非があるようですが、科学の市民への還元という意味は重要です。今年度は少しばかり分かりずらかったです。事前に理事会等で揉んでおく必要はあると思います。

② 市民シンポジウムは、テーマ、演者、討論(対立意見も含めて)、すべてで大きな意義を持つ。私としては続けてほしい。

③ 市民シンポジウムについては、戦争や政治的な内容が全面に出過ぎており、「生物地理学会」の名を冠して行う内容であるのか違和感を覚えている。人から聞いた話だが、そのような内容ばかり目立つため、学会に入会するのをためらっているという話も聞いたことがある。例年、一般発表が少ないのも、市民シンポジウムの内容が遠因ではないか。純粋に生物地理学の学問を探究し、議論したい研究者、市民にとって、今の生物地理学会のあり方でいいのかと思うところはある。生物地理学・系統地理学は現在でも生物多様性の理解への大きな貢献を果たす研究テーマであり、分類群横断的に生物地理学の話題を議論できる学会として発展してほしいと願っている。

④ すでにされたことがあるかもしれませんが、創設に関わった蜂須賀正氏や渡瀬庄三郎に関するシンポジウムがあれば、是非参加したいです。この時代は対象生物は横断的でしたので、各分野にとって重要な情報交換の場となれば幸いです。

⑤ シンポジウムのテーマは、(あまり厳密ではないにせよ)ある程度は生物地理学に関連するものとし、この分野に関心を抱く学生・大学院生を含む若手研究者にアピールする内容を工夫すべきと思います。

⑥ 生物地理学会報やBiogeographyへの投稿量が多いにもかかわらず、春に実施する大会での発表数が少ないのは組織的な欠陥に原因がある。これまで学会を継続的に発展させてこられてきた森中会長のご尽力に負うところが大きい。しかし、一連の市民公開講座のテーマは本学会とは何ら関係がなく、いわばシンポジウムそのものが私物化されてきたように思える。その一方で、地球温暖化による影響など生物地理を取り巻く環境が大きく変わりつつある今日、さらには新たな地質学あるいは系統地理学的情報が蓄積されているにもかかわらず、なおざりにされていることに違和感を覚える。

⑦ シンポジウムのテーマの一部については、特定の立場からの政治的・思想的な主張が強過ぎると感じる。そのテーマが我々科学者、そして人類全体にとって重要であることについては一切の異論はないが、あくまで当学会は生物地理学を研究する場であり、それを政治思想のアピールの場に利用することは受け入れがたい。

⑧ この学会で行う以上、市民シンポジウムのテーマは少なくとも自然科学系に沿っている必要があると思います。

3-8-4会費負担について(2件)

① 会誌の投稿の際の無料ページが少なすぎる。大学勤務などで研究費で支払える方にはともかく,アマチュアや退職者には有料は過重負担で投稿する気になれません。研究費の補助を受けていない人には超過ページ代支払いを免除する,などの方策をもうけていただけないでしょうか。

② 論文が受理された後に、論文の超過ページの請求代金をあらかじめ教えてほしい。